死と色とスプラトゥーン【都市伝説】

死と色とスプラトゥーン【都市伝説】

こんにちは

yoshi(@yoshiblogsite)です。

今回はちょっとおもしろいゲームの都市伝説を見つけたので紹介します。

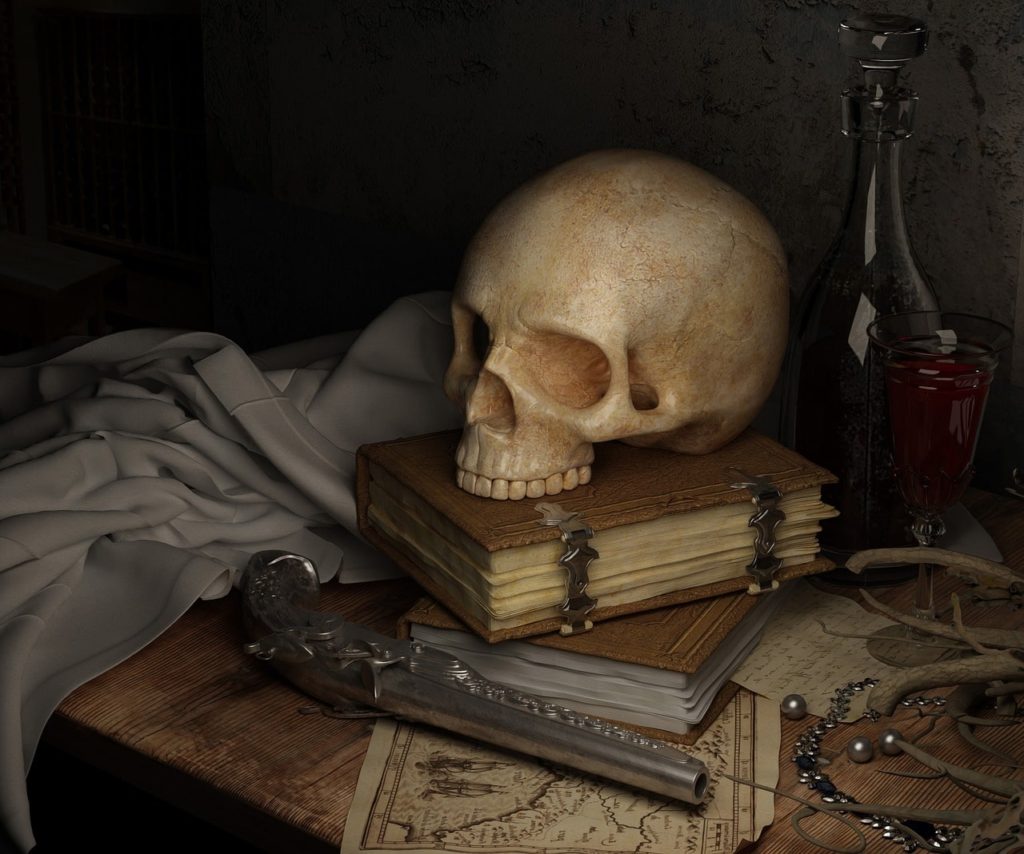

死は人を引きつける

死は人を引きつけるそうです。

死を連想させるようなメタファーは古今東西さまざまな作品に用いられています。

命に危険を及ぼすような毒性があるとわかっていたり、人生を破滅させるとわかっているほど高価な塗料に多額のお金をかけていた芸術家たちは掃いて捨てるほどいます。

そこまでしてでも人を引きつけるような色があるということですね。

まさにそういった毒性の強い、人を引きつける色をふんだんにつかったゲームがあります。

みんな大好き任天堂のスプラトゥーンですね。

僕もはじめ見たときに「うわっ」って思うくらい色が印象的だったのを覚えています。

不自然な色使いですよね。

でもそれが絶妙でクセになる感じです。

人が死ぬほどの色に惹きつけられてしまうような性質があるとして、それを上手く利用することで、大ヒットするほど中毒性が高いのではないか、という都市伝説ですね。

たしかにスプラトゥーンは時間を忘れて熱中してしまいます!

死を意識するとパフォーマンスが上がる

バスケの試合で、試合前に選手たちに死を意識させるようにしたそうです。

すると、その選手たちのパフォーマンスが向上したという結果が出たそうです。

逃げるのではなく、死と仲間になることで力を発揮できる説がありますね。

たしかにスティーブ・ジョブズや孫正義など多くの巨大な成功者は、実際に病床に伏して死の直前までいく経験をしていますよね。

死に直面することはない

たとえパフォーマンスが上がると言っても、日常生活で死に直面することなんてないですよね。

擬似的に体験することはできます。

スカイダイビングやバンジージャンプ、ジェットコースターなどです。

たしかに僕も先日ジェットコースターに久しぶりに乗ったんですが、何か普段とは違う感覚が湧き上がる感じがしました。

あくまで疑似なので想像でしかありませんが、人は成長のために、死に惹きつけられてしまう本能がもしかするとあるのかもしれませんね。

意識的に苦しくすることはできる

日常生活では死どころか、暴力もありません。

非常に安心安全で、怪我をすることもほとんどないですよね。

人間の第六感や第七感というようなものがあるとしても、錆びついて当然でしょう。

かといってあえて怪我するのはバカバカしいですよね。

ただ、1つだけ意識的にそれをコントロールして、しかもすぐに回復する方法があります。

それが呼吸です。

意識的に限界近くまで呼吸を止め続けることは可能です。

だんだん苦しくなってきますが、そのとき自分の内面でめちゃくちゃ焦りとか、体中が目覚める感覚が湧き上がるかもしれません。

もちろん苦しい限界まで来ると息を吸いますし、それですぐに回復します。

怪我をしたときは当然すぐ回復しませんが、呼吸は「死ぬ死ぬっ!」って感覚にすぐになりますし、そこから戻ってくるのもすぐにできる唯一の方法ですよね。

こういった呼吸法を身体能力に活かしているのは、まさに武道やスポーツです。

たとえば剣道や弓道では1つ1つの所作で呼吸を駆使していますよね。

集中力など人間に備わる身体能力の活性化が呼吸によってもたらされることを昔からの経験則で知っているのかもしれませんね。

死は夜寝るときと変わらない説

死はコワイですよね。

それはやり残したことがあるからだそうです。

何かやりたいと持っていて、それがずっとできないでいると、死ぬときもまだ死にたくないって思います。

でも、特に何もやりたいことがなく、スティーブ・ジョブズの名言のようにやりたいことをやっていれば、いつ死んでも後悔はないでしょう。

「毎朝、鏡の中の自分に問いかけてきた。

「もしも今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることをやりたいと思うだろうか?」

と。

NOと答える日が何日も続くようであれば、何かを変えなければならないということだ。」

スティーブ・ジョブズ

恐れはときに力になりますが、恐れすぎるのも問題です。

肩の力を抜くためには、たまにこういった考えに思いを馳せてみるのもいいかもしれないですね。

まとめ:死と色とスプラトゥーン【都市伝説】

いかがでしたでしょうか。

人が死に惹かれている、毒性の高い色に惹かれるというのは都市伝説です。

でも、死自体は全人類に今の所平等に訪れる運命です。

いつ死んでも後悔がないような、やりたいことをやっている人生を送りたいものですね。

このブログでは毎日更新で「過去の自分が知りたかったこと」をジャンル問わず書いているので、もしあなたの役にも立ちそうなことを書いていたらまた読みに来てください。